|

Note di medici italiani e francesi sulla pellagra in Valle Brembana

di metà Ottocento

di

Anna Fusco

L'ottocento fu per la Valle Brembana un secolo di gravi carestie e di terribili

epidemie che, oltre ad un alto tasso di mortalità, portò ad un’ondata migratoria

senza eguali.

Numerosi furono inizialmente i casi di tifo petecchiale, ai quali si aggiunsero

ben presto malattie infettive come il colera, il vaiolo, il morbillo, la

varicella, la scarlattina e la difterite, detta anche

mal

del grop.

Vi era poi il gozzo, particolare ingrossamento della ghiandola tiroidea, a cui

spesso si associava l’idiozia e il cretinismo.

Queste malattie, a parte il gozzo che era tipico dell’alta montagna, colpivano

tuttavia anche le città e le aree di pianura, così come quella che si rivelò poi

una vera e propria piaga e che fu oggetto di studi a livello internazionale: la

pellagra.

Il

mal

della rosa,

così chiamata per le macchie rossastre che comparivano su tutto il corpo, si

diffuse nell’Italia centro-settentrionale a partire dalla seconda metà del

Settecento e la causa determinante fu l’alimentazione quasi esclusivamente

basata sulla polenta.

Inizialmente non fu riconosciuta, essendo confusa con lo scorbuto e curata

presso l’Ospedale Maggiore con un antiscorbutico, il succo di un’erba detta

coclearia, la

cardamine asarifolia,

assai frequente nei luoghi umidi delle nostre valli.

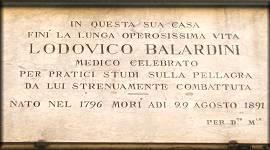

Poi, nel corso del XIX secolo, prevalse la tesi per cui si attribuiva la

responsabilità dell’insorgenza del morbo al mais guasto, come sostennero

Lodovico Balardini prima e

Cesare Lombroso poi.

Dovuta ad un peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali

conseguente a quello dei patti agrari, che costrinsero i contadini e i poveri a

nutrirsi sempre meno di pane bianco e sempre più con polenta di mais, la

pellagra fu anche definita la malattia delle tre D, in base appunto ai suoi tre

stadi di evoluzione.

La sintomatologia della pellagra presentava, infatti, una

prima fase di dermatite ed eritema (screpolatura delle mani e squamatura della

pelle esposta al sole), seguita da un secondo stadio caratterizzato da

vertigini, debolezza fisica e disturbi gastrointestinali, il cui sintomo

prevalente era la diarrea.

Senza alcun intervento volto a modificare la dieta alimentare,(nota1)

la malattia evolveva infine in demenza e veniva curata con il ricovero

manicomiale, anche se nella maggior parte dei casi portava la morte.

Talmente elevato fu il numero di pazzi pellagrosi che intorno al 1830 si rese

necessario adattare il convento di Astino, ceduto sul finire del ‘700 dal comune

di Bergamo all’Ospedale Maggiore, a manicomio (e lo resterà fino al 1892).

All’epoca, come per molte altre gravi malattie, i medici si divisero riguardo

all’individuazione delle cause della pellagra.

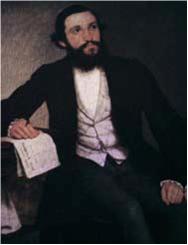

Il medico e fisiologo

Filippo Lussana (1820-1897) si trovò

impegnato “sul campo” ad affrontare la terribile epidemia e ne divenne il

principale studioso. Da semplice medico condotto, si applicò inizialmente allo

studio del morbo a San Pellegrino Terme, dove operò dal 1844 al 1848; studi che

proseguì poi nelle altre valli bergamasche, a Mologno, frazione di Casazza, in

Val Cavallina, e a Gandino, in Valle Seriana.

I risultati delle sue ricerche e delle sue osservazioni furono riportati in

varie monografie, la prima delle quali fu pubblicata nel 1854 con

il titolo

Su la pellagra. Studj pratici del dottore Filippo Lussana.

|

|

Filippo Lussana |

Quando Cesare Lombroso, che all’epoca era un monumento rispetto a

Lussana, sostenne che la pellagra era conseguenza di un’intossicazione provocata

da un microrganismo nocivo contenuto nel granoturco, egli non ebbe timori a

contraddire il celebre psichiatra e a dimostrargli che secondo la sua indagine

le ragioni dell’insorgenza della grave malattia risiedevano nel tipo di

alimentazione, ovvero nella dieta estremamente povera o priva di nutrimenti

“plastici” in grado di garantire un apporto sostanzioso ad individui costretti a

svolgere lavori faticosi.

Lo scontro tra i due studiosi fu molto duro e aspro, ma furono molti i medici e

gli scienziati che si schierarono a favore di Filippo Lussana, il quale faceva

della sua esperienza di medico condotto la materia prima dei suoi studi.

Sulla scia delle osservazioni redatte dal celebre studioso bergamasco, furono

condotte negli stessi anni ulteriori indagini, sia da parte di medici italiani

che stranieri, in merito al morbo della pellagra.

Riguardo alla situazione in Valle Brembana, intorno alla metà del XIX secolo il

numero dei malati di pellagra era costantemente

monitorato dai medici condotti dei vari distretti sanitari, i quali erano

invitati, ogni fine anno, a redigere un rendiconto clinico da inoltrare al

Consiglio provinciale sanitario.

A livello, poi, nazionale e internazionale, vi erano dei rapporti

medico-scientifici che prendevano in considerazione diverse

aree; per quanto

riguarda la pellagra, la Valle Brembana risultò essere un campo

d’indagine

peculiare e dovizioso. d’indagine

peculiare e dovizioso.

Così, per esempio, veniva riportato negli

Annali Universali di Medicina

redatti e

pubblicati nell’ultimo trimestre del 1859 dal Dottore Romolo Griffini, direttore

del Brefotrofio di Milano

(nota 2):

“Volgasi il piede sull’opposto versante meridionale delle medesime Alpi Retiche,

e si entri nella parte superiore delle Valli bergamasche del Brembo e del Serio,

le cui alte montagne si compongono di graniti feldspatici, ardesie e gneis. E

quivi si resta sorpresi di un disinganno inaspettato; più non vi si riscontra

alcuno di quei

cretini sì

frequenti nella Valtellina ed Aosta; estremamente rari vi si osservano anche i

gozzi...

Ma quanto alla pellagra, bisogna

notar bene l’epoca del viaggio che vi si intraprende.

Chi avesse visitato l’alta Valle Brembana ai tempi in cui vi dimorava ancora nel

suo nativo paese l’esimio dott. Marieni,

il quale poi si utilmente studiava la pellagra negli spedali di Milano

(nota 3),

ne sarebbe partito con quella medesima convinzione, colla quale il benemerito

sunnominato medico assicurava il dott. Nardi che nessuno vi soffriva di

pellagra.

Mio suocero, dott.

Testa, il quale per molti anni esercitava la medicina intorno a quell’epoca

medesima nella Valle Brembana superiore, altrettanto mi accertava non esistervi

la pellagra.

Ma coi tempi si cambiarono le cose, quantunque non siensi cambiati i

terreni.

Nel 1829 l’egregio

amico mio dott. Elia vedeva già sui paesi alpestri della Valle Serina (in Valle

Brembana) più matti per pellagra che si veda oggi ubriachi per vino.

In fine del 1854, il mio condiscepolo dott. Regazzoni,

che negli anni anteriori aveva esercitato medicina nell’alta Valle Brembana, mi

assicurava e mi scriveva di avervi veduto molte famiglie pellagrose.

Io stesso, che per tre anni continui dimorai nella Valle Brembana e ne visitai

molti luoghi e ne conversai con diversi medici condotti, vi conobbi non pochi

pellagrosi ed alcuni ve n’ebbi a curare.

E nel medesimo tempo mi assicurai che non vi esisteva alcun

cretino,

e che estremamente rari, più raridi quanto mai avessi veduto in ogni altra parte

di Lombardia, vi erano i

gozzi.

Ciò ripeto onde disingannare chiunque vi guardi e vi cerchi coi propri occhi il

mal asserito cretinismo della Valle Brembana, e come fecero, anche tra i

forestieri, un De La Lande

(nota

4)

e un La Martinière

(nota5),

onde convincersi perfettamente di una verità di fatto che la patria nativa dei

Tasso, di Mascheroni, di Tiraboschi, di Maffei, di Talpino, di Cariani, di

Ceresa, dei Palma, ecc., non era la patria dei cretini e dei gozzuti”.

Alla sorpresa dell’assenza di forme di cretinismo (rivelazione per la quale si

tenne nel 1859 una conferenza a Pavia dal titolo

Intorno al mal asserito cretinismo delle vallate bergamasche)

e alla rarità di gozzi in Valle Brembana, vi fu tuttavia la conferma di numerosi

casi di pellagra, già segnalati negli anni precedenti dai colleghi medici del

Griffini.

Uno studio statistico dei casi di pellagra in Valle Brembana e, in generale, in

Lombardia e nell’Italia settentrionale, fu condotto anche da alcuni studiosi

francesi in due annate differenti, il 1848 e il 1859, pubblicando in seguito i

risultati negli

Annales d’Hygiène Publique et de Médecine Légale

del

gennaio 1861.

(nota

6)

A riportare le osservazioni sui viaggi-studio in Italia fu uno dei principali

studiosi d’oltralpe sulla pellagra, il medico Jean Christian Marc Boudin, che

nella sua relazione

Souvenirs de la campagne d’Italie,

contenuta appunto negli annali menzionati, premette:

“Nos études sur la pellagre datent de 1848, époque à laquelle

nous leur avons consacré un voyage en Piémont et en Lombardie. Pendant la

champagne d’Italie de 1859, nous avons repris ces études, et nous avons visité

dans ce but, les hôpitaux du Piémont, de la Lombardie et de la Vénétie. Non

seulement nous avons vu des centaines de pellagreux, mais encore nous nous

sommes trouvé pendant plusieurs mois en contact permanent avec les hommes les

plus considérables de la haute Italie qui se sont occupés de la pellagre”.(nota7)

Da

una sintesi numerica dei casi di pellagra in Lombardia del 1830, riportata fra

le pagine della relazione di Boudin, risulta che Bergamo e la bergamasca, quasi

a pari merito con la provincia di Brescia, sia con i suoi 6.071 casi una delle

zone della regione maggiormente interessate dal morbo. Questo dato è riportato

(e forse ne fu anche la fonte per Boudin) in un prospetto statistico pubblicato

negli Annali universali di medicina del 1845 dal medico bresciano Lodovico

Balardini all’interno di uno studio intitolato

Della pellagra, del granoturco, quale causa precipua di quella malattia e dei

mezzi per arrestarla.

Il

francese Boudin affianca alle sue successive osservazioni, quelle in merito alla

diffusione della pellagra, agli stadi di evoluzione della malattia e ai rapporti

del più eminente fra gli studiosi italiani, Filippo Lussana, una serie di

statistiche da lui raccolte durante un sopralluogo del 1844 (sua principale

fonte fu l’Ospedale Maggiore di Milano) e che prendono in esame i distretti

delle province di Milano, di Como, e delle valli Brembana e San Martino (si

riporta di seguito la tabella, così come pubblicata nella relazione francese,

dove il numero totale dei pellagrosi è di 263, e non 32 come erroneamente

trascritto).

Si

evince, dal confronto tra le differenti aree, che le valli Brembana e San

Martino detengono una percentuale di pellagrosi di poco inferiore a quella

|

|

Donna

rovescia la polenta incisione ottocentesca Raccolta Bertarell |

della

provincia milanese, dato gravoso se si mette a paragone il numero degli abitanti

delle due aree, che nelle valli risulta cinque volte inferiore rispetto a quello

dell’area meneghina (sorprende

invece il fatto che i paesi affacciati sul lago

di Como non riscontrino casi di pellagra; la percentuale di seguito riportata si

riferisce in particolar modo ai paesi di campagna distribuiti fra le province di

Como, Varese e Milano):

Provincia di Milano: Popolazione: 412.154 Pellagrosi: 1.589 Perc.: 38,5%

Valli Brembana e San Martino: Popolazione: 80.493 Pellagrosi: 263 Perc.: 32,7%

Provincia di Como: Popolazione: 399.744 Pellagrosi: 686 Perc.: 17,2%

Portando infine a confronto le due diverse testimonianze, quella italiana e

quella francese, si può notare come entrambe riferiscano di un picco di casi di

pellagra intorno al 1830 e come il morbo si mantenne su percentuali elevate

anche a metà secolo.

Basti pensare che, secondo i censimenti provinciali, i

pellagrosi bergamaschi nel 1856 salirono a 8.522 e non si ebbero miglioramenti

neppure negli anni successivi, attestandosi la quota ancora a 8.504 casi nel

1881, risiedenti soprattutto nei circondari di Bergamo e della bassa bergamasca

(in base alla medesima indagine, in Valle Brembana si contavano 393 casi).

Bisognerà aspettare i cambiamenti economici e sociali del primo Novecento per

assistere alla scomparsa definitiva della malattia e, addirittura, al 1938,

molti anni dopo la promulgazione della

Legge sulla pellagra

(1902), basata sulla tesi di Cesare Lombroso, per attestare la fondatezza

scientifica degli studi sostenuti da Filippo Lussana.

_______

nota 1)

La cura che l’ospedale riservava ai pellagrosi consisteva nel miglioramento

della dieta alimentare, resa più varia e completa, nella somministrazione di

alcuni medicinali e nell’obbligo a sostenere bagni o docce refrigeranti e

igienici quotidianamente. Mediamente si curavano 500 malati all’anno, con turni

di ricovero di quindici o venti giorni.

Ritorna al testo>>>

nota 2)

Annali Universali di Medicina, già

compilati dai dottori Annibale Omodei e Carlo-Ampelio Calderini, continuati dal

Dottore Romolo Griffini.

Volume CLXX. Ottobre, Novembre e Dicembre 1859. Milano, presso la

Società per la pubblicazione degli Annali Universali delle Scienze e

dell’Industria, 1859.

Ritorna

al testo>>>

nota 3) Carlo

Nardi : Delle

cause e della cura della pellagra.

Milano, 1836, pag. 137 (nota

dell’autore).

Ritorna al testo>>>

nota 4)

Voyage

en Italie.

Yverdon, 1788, tom.

VII, pag. 266 (nota dell’autore).

Ritorna al testo>>>

nota 5)

Dictionnaire géographique.

Article

Bergamasc

(nota dell’autore).

Ritorna al testo>>>

nota 6)

Annales d’Hygiène Publique et de Médecine Légale,

autori vari, Deuxième Série,

Tome XV, Baillière et

fils Libraires de l’Académie Impériale de Médecine, Paris,

Janvier 1861.

Ritorna

al testo>>>

nota 7) Trad.

“I nostri studi sulla pellagra datano dal 1848, epoca in cui vi

avevamo dedicato un viaggio in Piemonte e Lombardia. Durante la campagna

d’Italia del 1859 abbiamo ripreso questi studi e a tale scopo abbiamo visitato

gli ospedali del Piemonte, della Lombardia e del Veneto. Non solo abbiamo visto

centinaia di pellagrosi, ma ci siamo anche trovati per molti mesi in continuo

contatto con le maggiori personalità dell’alta Italia che si sono occupate della

pellagra”.

Ritorna

al testo>>>

http://www.culturabrembana.com/quaderni/2007/QuaderniBrembani7.pdf

(vedere da pag. 7-Sommario e da pag 39 in poi l'articolo)

http://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso

http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Lussana

Inizio Pagina

|